最新发表在《自然·通讯》上的一项研究揭示了南极绕极流在温暖时期的惊人变化,为预测其未来走向提供了关键线索。

2025年10月6日,海南大学海洋碳氮循环与全球变化团队高树基教授/郑旭峰教授为共同通讯(卢丽娟为第一作者),联合德国波恩大学、中国科学院南海海洋研究所等13国26位科学家,在Nature Communications在线发表题为“Extremely Poleward Shift of Antarctic Circumpolar Current by Eccentricity during the Last Interglacial(doi:10.1038/s41467-025-63933-x)”的研究论文。

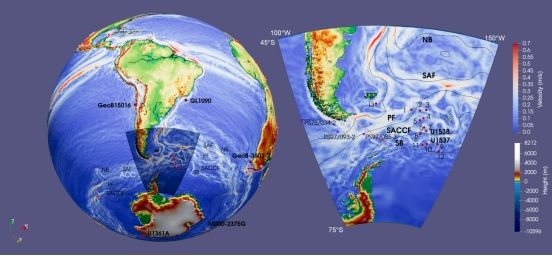

该研究通过南极斯科舍海沉积物岩芯(图1)重建了13万年前末次间冰期南极绕极流动态演变历史,发现在约13万年前的温暖时期(即末次间冰期),南极绕极流南部边界流速达现代3倍,表明其整体南移超5个纬度(约600公里)。这一剧烈变化与地球轨道偏心率峰值同步,直接导致南极冰盖消融加剧,使当时海平面比现今高出6-9米。

图1:本图展示当今全球海洋表层环流分布,暖红色调代表较高流速。黑色线条标注南极绕极流(ACC)从北至南的五条主要锋面。红色线标记德雷克海峡(DP45)附近的Jason-104卫星测高轨迹。左图阴影区域为本研究重点关注区(详见右图局部放大)。

在气候研究中,通常将当今气候及环流变化与大约13万年前的温暖时期相提并论,认为他们具有相似的变化幅度。但该研究与这个预期相矛盾。研究人员认为该差异源于地球绕太阳运行轨道变化导致的不同辐射量。地球绕太阳运行的椭圆轨道周期大约每10万年重复一次(偏心率)。此外,地球的自转轴颤动(岁差)每2.1万年发生变化一次。这两个参数在13万年前的暖期同时达到峰值,改变了驱动南极绕极流的西风。考虑到当今及未来这两个参数为低值且逐渐下降趋势,研究人员认为,未来南极绕极流将向北移动,从而抵消暖化引起的南移趋势。该研究为预测未来气候变化提供关键基准。

南极绕极流是地球上最大的洋流,顺应地球自转方向从西向东环绕南极流动。这股寒冷的洋流主要由西风漂流驱动,连接了太平洋、大西洋和印度洋。它对于全球热量输送、碳循环以及海洋间的营养盐交换至关重要。因此,南极绕极流影响着区域和全球气候,并对生物多样性产生影响。

2019年,在国际大洋钻探计划(IODP)资助下,美国科学钻探船“决心号”(JOIDES Resolution)(图2)在南极洲以北的斯科舍海以及福克兰岛海域执行为期2个月的钻探任务(IODP382“Iceberg Alley-筏冰通道”航次)。此次科学考察由波恩大学地球科学研究所的Michael Weber教授与美国科学院院士Maureen Raymo教授领导,邀请了全球13个国家30位海洋科学家参加(图3)。海南大学郑旭峰教授作为沉积物物性专家受邀参与了本次航次。

图2 美国决心号科学钻探船(Joides Resolution)

、

图3 国际大洋钻探计划IODP382航次全体科学家

研究团队依托该航次在斯科舍海3000-4000米深海钻取沉积岩芯(图1),创新性采用分选粉砂粒径分析法 :通过分析10-63微米颗粒的分布规律(沉积物粒度越粗指示流速越快),破解了古洋流速度密码。这就像通过冰川及树木年轮解读气候,在轨道尺度上捕捉到了南极绕极流的脉搏。

该研究的参与资助机构与资金来源:

除了海南大学南海海洋资源利用国家重点实验室、中国科学院南海海洋研究所和德国波恩大学外,来自美国、英国、西班牙和丹麦的研究机构以及中国科学院海洋研究所、中国科学院地球环境研究所、南京大学以及南方海洋科学与工程广东省实验室 (珠海)等单位团队也参与了此项研究。研究经费由国家自然科学基金委员会(NSFC)、德国科学基金会(DFG)、英国自然环境研究理事会(NERC)和美国国家科学基金会(NSF)提供。

发表文章信息:

Lu, L., Zheng, X*., Weber, M.E., Peck, V., Reilly, B.T., Chen, Z., Yan, W., Chen, T., Yan, H., Gong, X., Wu, S., Zheng, L., Wan, S., Du, Y., Tauxe, L., Yang, Q., Brachfeld, S., Williams, T., Martos, Y.M., Du, Z., Garcia, M., Pérez, L.F., Yang, H., Huang, B., Warnock, J., Kao, S.-J*.(2025). in press. Extremely Poleward Shift of Antarctic Circumpolar Current by Eccentricity during the Last Interglacial. Nature Communications; DOI:

与本研究相关研究成果包括:

Lu, L., Zheng, X*., Chen, Z., Yan, W., Wu, S., Zheng, L. W., Wang, X., Chen, Y., Kao, S. (2022). One‐to‐one coupling between Southern Ocean productivity and Antarctica climate. Geophysical Research Letters, 49(13), e2022GL098761.

Weber, M. E., Bailey, I., Hemming, S. R., Martos, Y. M., Reilly, B. T., Ronge,Brachfeld, S., Williams, T., Raymo, M., Belt, S., Smik, L., Vogel, H., Peck, V., Armbrecht, L., Cage, A., Cardillo, F. C., Du, Z., Fauth, G., Fogwill, C.J., Garcia, M., Garnsworthy, M., Glüder, A., Guitard, M., Gutjahr, M., Hernández-Almeida, I., Hoem, F., Hwang, J., Iizuka, M., Kato, Y., Kenlee, B., OConnell, S., Pérez, L., Seki, S., Stevens, L., Tauxe, L., Tripathi, S., Warnock, J., Zheng, X. (2022). Antiphased dust deposition and productivity in the Antarctic Zone over 1.5 million years. Nature Communications, 13(1),doi: 10.1038/s41467-025-63933-x

供稿:郑旭峰

初审:邓群

终审:刘德兵

公众号

公众号